昨年12月14日(土)に西正寺本堂で開催した テラからはじまるこれからのハナシ「異教の隣人」ってなに?~国際理解には宗教がほぼ半分 外国ルーツの隣人を知るために」について、『文化時報』2025年1月14日号に大きく取り上げていただきました。

文化時報社さまに申請し、紙面データを西正寺ホームページで使用する許諾をいただきましたので、ご紹介させていただきます。

尚、記事データは、著作物でありますので、転載はできませんこと、ご了解ください。

昨年末、尼崎市園田地区の会「園田会」の「会報『そのだ』」に依頼をいただき、第71号に西正寺の紹介記事を執筆しました。

記事内では西正寺の歴史や近年行っている行事についても紹介させていただきました。

(写真は、西正寺本堂の様子と、昨年7月に行いました「お寺でのんびり過ごす日」での流しそうめんの時の様子です)

以下に許諾をいただいて、会報の画像データを掲載させていただきます。

4月8日は、仏教を開かれた・お釈迦さまのお誕生の日です。

お釈迦さまは、いまから約2500年前にインドで生まれられ、「さとり」を開かれて、仏教の教えを説かれました。その教えが今に至って、大事に伝えられています。

お釈迦さまのお誕生をお祝いする行事「はなまつり」を、今年は4月6日(土)の朝に開催しました。

小学生のお子さんを対象にしたものですが、未就学のお子さんも、おうちの方とご一緒に参加してくださり、にぎやかに開催することができました。

最初、本堂のなかにかくされた「ドラゴンボール」のような、ピンポン玉を7つ探し出すゲームをして、楽しみました。

そのあと、腕輪念珠をみんなでつくり、そのお念珠で「はなまつり」のお参りをしました。

お供えのお菓子・サイダー・甘茶をもらって、記念撮影。

時間の許す限り、境内に落書きをして、お昼過ぎまで楽しんで過ごせました。

参加者が少なかったらどうしようという不安な気持ちもありましたが、今年もなんとか無事に開催することができました。

ご参加くださったみなさん、ありがとうございました。

西正寺住職 中平了悟(釋 了悟)です。

このたび3月6日付で、西正寺本堂が国の有形登録文化財原簿に登録されました。これにより、正式に西正寺本堂が、国の有形登録文化財となりました。

まずもって、日頃より護持に心をくださいて下さっております、西正寺門信徒・関係者のみなさまのご懇情にお礼を申し上げ、ここに、ご報告させていただきたく存じます。

登録有形文化財に到るまでの、手続きに関しては、

文化審議会からの答申 → 官報告示 → 国・登録文化財原簿への登録

となります。

昨年11月にご報告しました通り、文化庁の文化審議会によって、西正寺本堂を国の登録有形文化財に登録するように答申が出されました。

http://saishoji.net/archives/date/2023/11

このたび、3月6日に、無事に官報の告示をへて、登録有形文化財原簿への登録の運びとなりました次第です。

この登録にあたりましては、特に尼崎市教育委員会歴史博物館の皆様、阪神文化財建造物研究会の皆様には大変お世話になりました。また、兵庫県教育委員会、文化庁の関係者のみなさまにも、手続きに当たって労をとっていただきました。お世話になりましたみなさまに、この場をお借りいたしまして、改めて厚く御礼申し上げます。

西正寺本堂をはじめ、境内・什物という有形のもの、そしてそれらに表されてる教え・思想、保たれてきた仏教・浄土真宗のご信心という無形のもの、それら引き継がれてきた有形・無形のものを、また次代へ大切に護持し続けていく責任を改めて感じております。

この登録をあらためてご報告させていただく場として、5月18日(土)に、例年行っております 宗祖親鸞聖人の降誕会の行事に合わせて、西正寺本堂の国登録有形文化財 登録記念行事 を開催することを計画しております。

お知らせ・ご案内については、またホームページ等であらためて行います。

多くの皆様にご参加いただけましたら幸いです。 引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

西正寺住職

中平了悟 (法名:釋 了悟)

こんにちは。西正寺です。

年末が近づき、少しずつ年賀状などでハガキに触れる機会が増えるこのごろです。

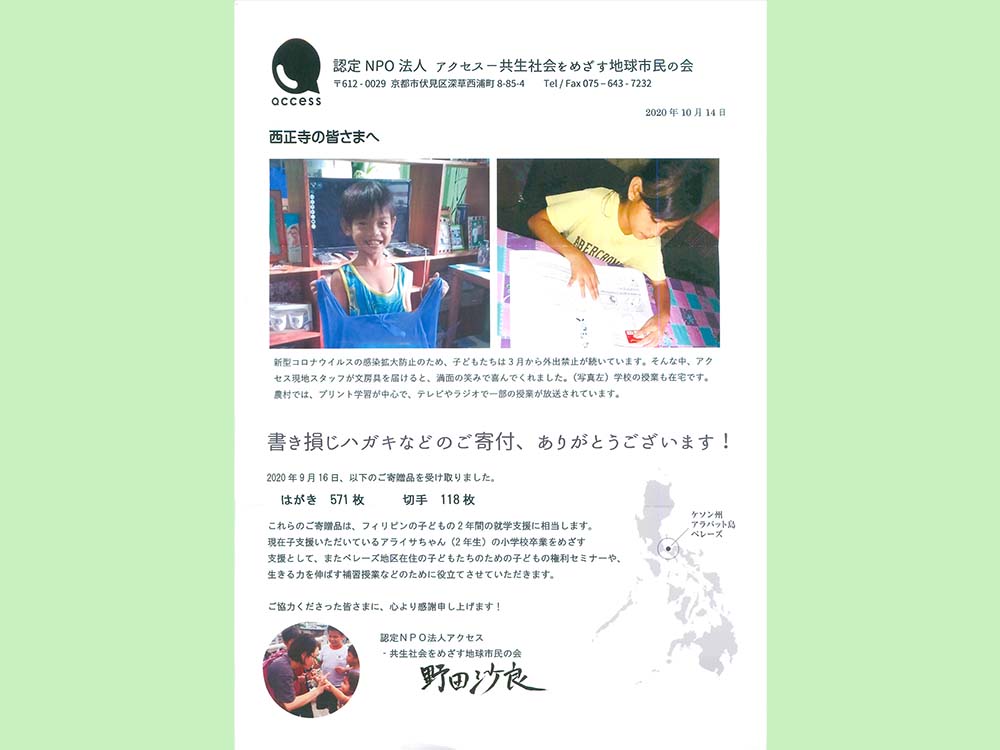

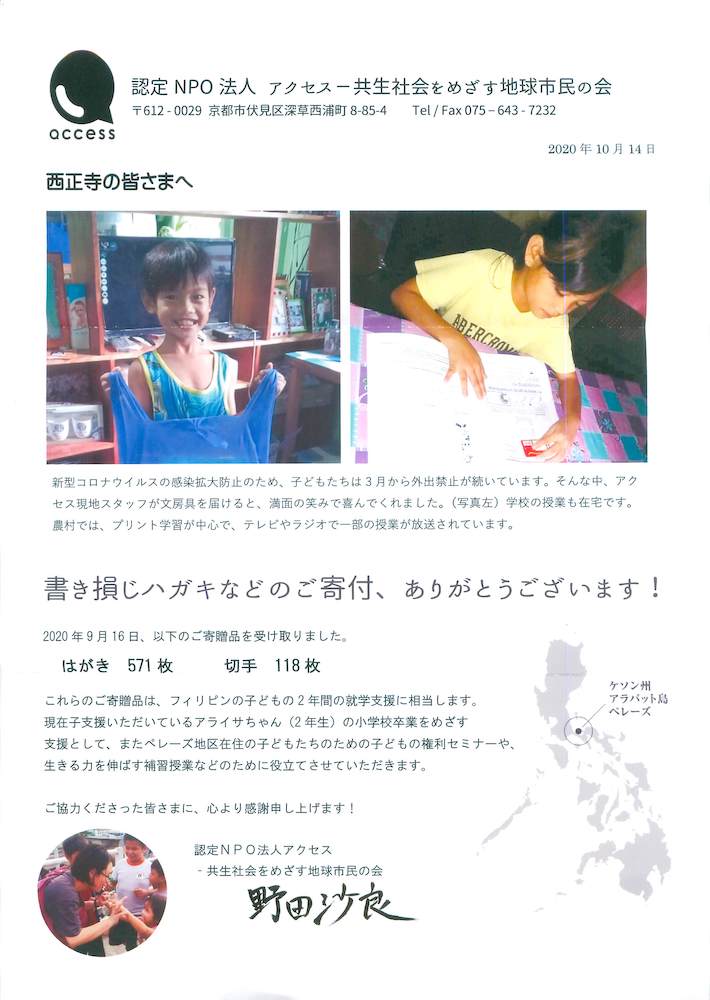

さて、西正寺では例年「書き損じハガキ」や「未使用の切手」を集めさせていただいています。

集めさせていただいたハガキ等はNPO法人アクセスを通じて、フィリピンの児童が小学校に通う学費として使っていただいています。

(参考:お礼状いただきました NPO法人アクセスさんから「書き損じはがきの寄付のお礼」)

おかげさまで、例年、小学生一人が一年間学校に通えるほどの支援額になっています。前回はハガキ336枚、切手317枚のご協力をいただきました。

年賀状の書き損じハガキや、未使用の切手等があれば、ぜひお寺にお持ち込みいただき、ご協力いただけましたら幸いです。

野田さん手書き_ページ_1-710x1024.jpg)

野田さん手書き_ページ_2-711x1024.jpg)

本日 (令和5年11月24日) 、文化庁の文化審議会において、西正寺本堂が国の「登録有形文化財(建造物)」に登録するよう答申が出されました。これによって、西正寺本堂は、国の登録有形文化財に登録される運びとなりました。

(https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/yukei_kenzobutsu/toroku_yukei_saikin.html)

西正寺本堂の文化的・歴史的価値をご評価いただいたものと、大変よろこんでおります。今日に至るまで、護持に心を砕いてくださった歴代の住職、門信徒の皆様ご苦労に、そして現在の門信徒・関係者のみなさまのご懇情にまずもって感謝申し上げたく存じます。本当にありがとうございます。

西正寺は、寛永十年(1633年)の開基と伝わり、現在の本堂は、享保六年(1721年)~享保七年(1722年)に現在のものが再建されました。現在の本堂は再建以来の300年余り大切に護持されてきました。

歴代の住職、門信徒のみなさまが現在に至るまで護持いただくにあたってどれほどの苦労を重ね、心を向けてくださったのかということを思わずにはいられません。

300年の歴史の中には、戦火の危機や、度重なる災害(風水害、震災)にさらされることもありました。私の記憶する中でも、1995年の阪神大震災、2018年の大阪北部地震、同年の台風21号では、少なくない損傷・被害が発生しております。

現在における大きな社会環境、地域環境、さらには価値観の変化の中にあって、今後の寺院の護持ということについては、大変大きな課題であり、住職として日々、思いを傾ける中にあります。

今回の登録有形文化財への登録を契機に、文化的・歴史的価値も含めて西正寺が担ってきた意味を、広く地域のみなさまとも共有し、護持の輪を広げていくことができればと念願しております。

また、今後も地域にある寺院として、いっそう地域の文化、福祉にも寄与していくことができるよう精進してまいりたく存じます。

末筆ではありますが、今回の有形登録文化財への申請にあたっては、多くのみなさまのご協力をいただき、お世話になりましたことに、お礼申し上げたく存じます。

文化庁、兵庫県教育委員会、尼崎市教育委員会、関係各位のみなさまには手続き・申請に関して大変お世話になりました。

尼崎市教育委員会事務局・尼崎市歴史博物館 桃谷和則様、高梨政大様はじめ関係の皆様には、当初よりご相談に応じていただき、諸般の手続きはじめ詳細にご指南・ご連絡をいただきました。

NPO法人阪神文化財建造物研究会(代表理事 藤井成計様、俵嘉久様)には、申請図面・書類の作成に大きなご協力をいただきました。

西正寺総代会・役員の皆様には、今回の申請についても深くご理解いただき、賛同・協力を賜りました。日頃より、厚くお支えいただき、ご理解・ご尽力をいただいております。

関係各位に本当に、大変お世話になりました。誠にありがとうございました。

令和5年11月24日

西正寺住職 中平了悟

(法名:釋 了悟)

現在は、広く門信徒に限らず、西正寺を護持するご協力を仰ぐため、下記のファンドレイジングツール「コングンラント」のサービスを活用する等も行っております。合わせてご一覧いただき、もしご賛同・ご協力いただけるようでありましたら誠に幸甚なことと存じます。

寄付決済サービス「コングラント」

西正寺ページ

https://congrant.com/project/saishoji/6778

2023年6月11日(日)

この日は、朝は月に一度の「おてらのそうじ」を、午後からは「お寺でのんびりすごす休日」と銘打った行事を開催しました。

「おてらのそうじ」は月に一度、朝の7時から、みじかいお勤めのあと、「おそうじ」と「あさごはん」を有志のみなさんとご一緒にしています。

(今回は写真を撮っておくのを忘れました)

雨にもかかわらず、この日も6名のみなさんとご一緒に、本堂の縁などのおそうじをしてくださいました。(ありがとうございます)

午後からは、「お寺でのんびりすごす休日」と銘打って、お寺を開放して、のんびりとすごしていただく時間にしていました。

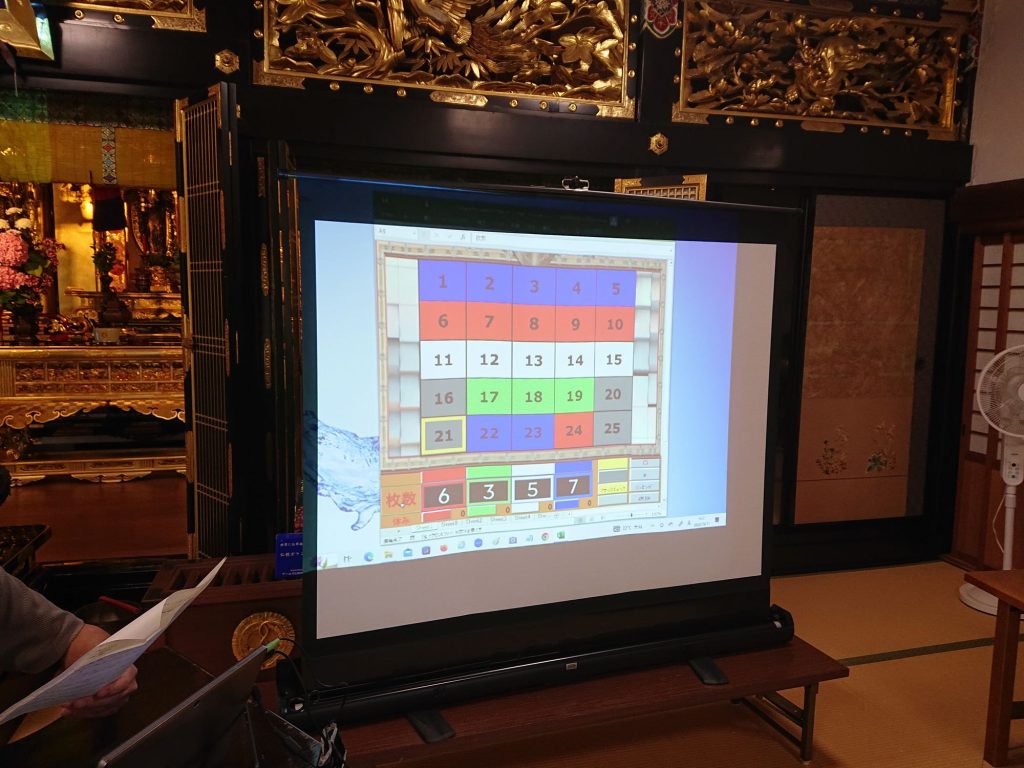

この日は、尼崎で活動されている市民でもある、Fさんが「アマック25」という、某有名なパネルクイズをモチーフにしたクイズ企画を持ち込んでくださったのと、保育士でもある「かみたまり」さんが、絵本の読み聞かせをしてくださるという企画がありました。

当初は、お寺のメンバーと企画を持ち込んでくださったFさんだけという、本当にのんびりとした時間もありましたが、最終的には、お子さんづれも3組あって大変にぎやかに、お子さんたちのパワーに圧倒されながらも、たのしい時間をすごしました。

西正寺では、月に1度程度、またこのような開放的な場を持っていきたい思っています。興味関心をもっていただけましたら、ぜひぜひご連絡・ご相談ください。

(住職)

住職です。

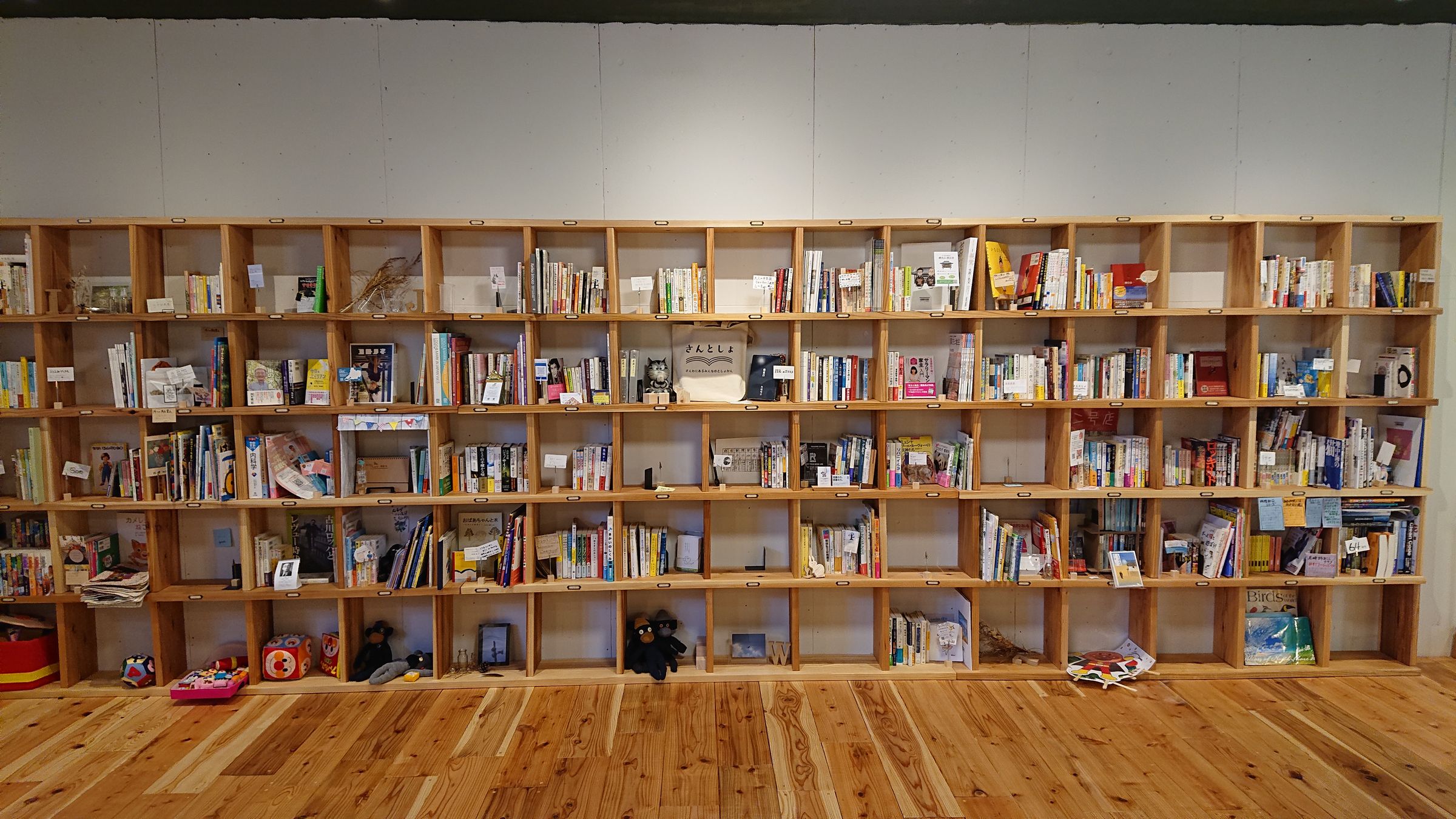

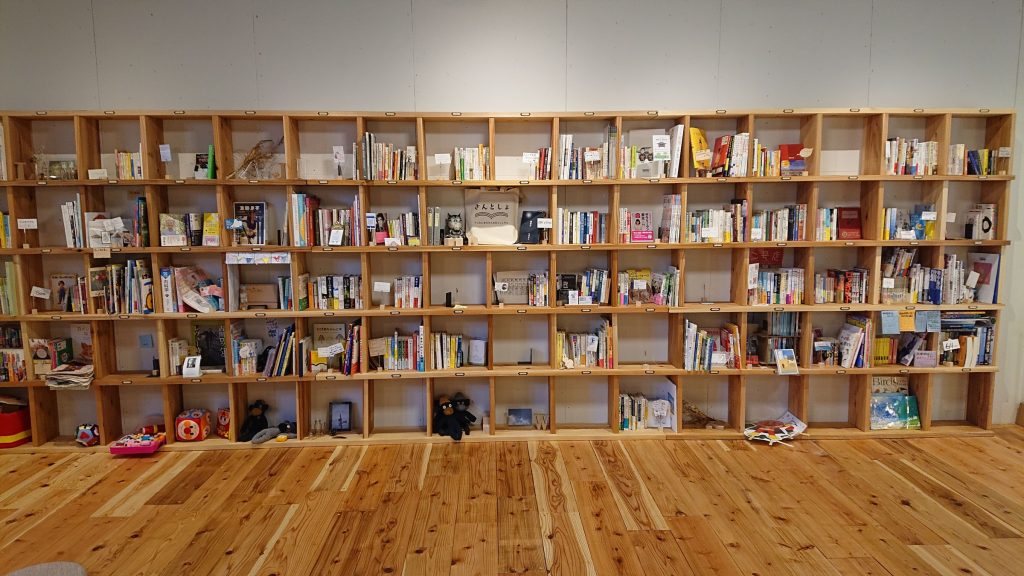

三和市場にできた「さんとしょ」さん。

こちらは、かねてより知り合いの市職員の方たちが立ち上げられた団体が管理、運営をされています。

立ち上げ当初よりお声がけいただいていたのですが、遅くなってしまったのですが、このたび一箱本棚オーナーとして、本棚を設置させていただくことにしました。

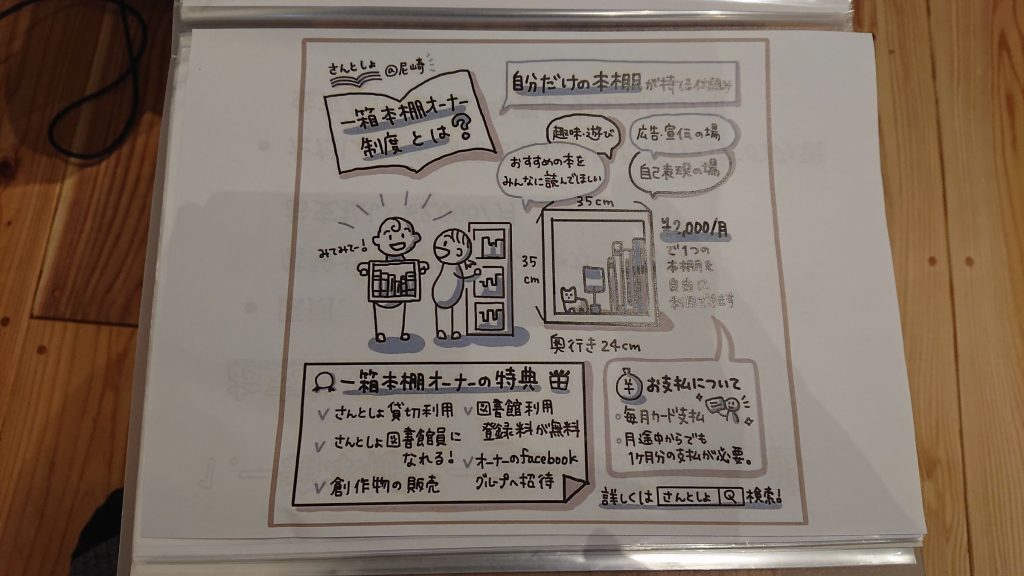

一箱本棚オーナーの制度については、下の図の通りです。

(とても分かりやすい一枚ものの資料!)

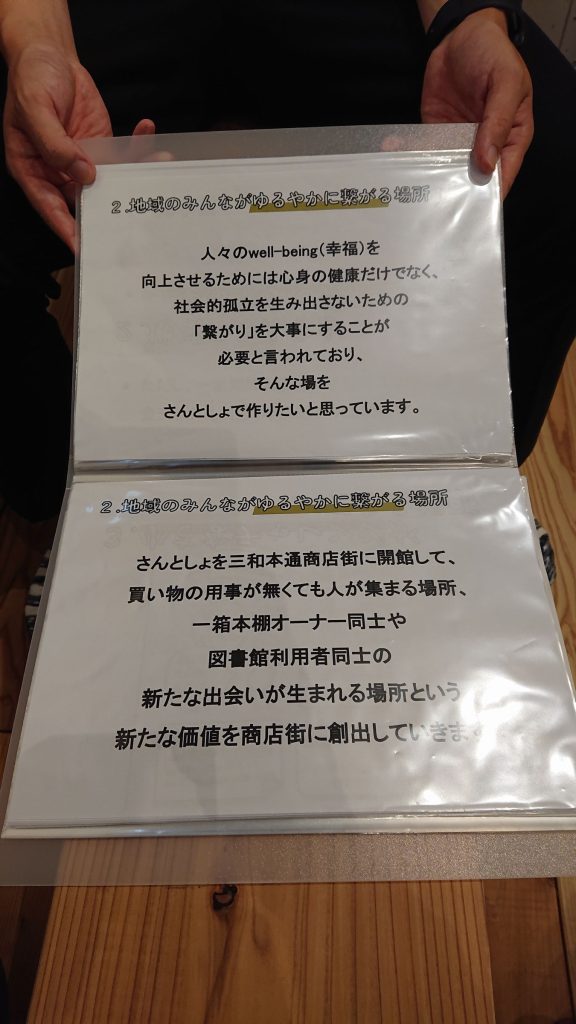

単なる本棚、図書館ではなく、ひとのつながりや、暮らし方にも目をくばりつつ運営されている場で、住職個人としても、西正寺としてもつながっていきたいと思う場の一つです。

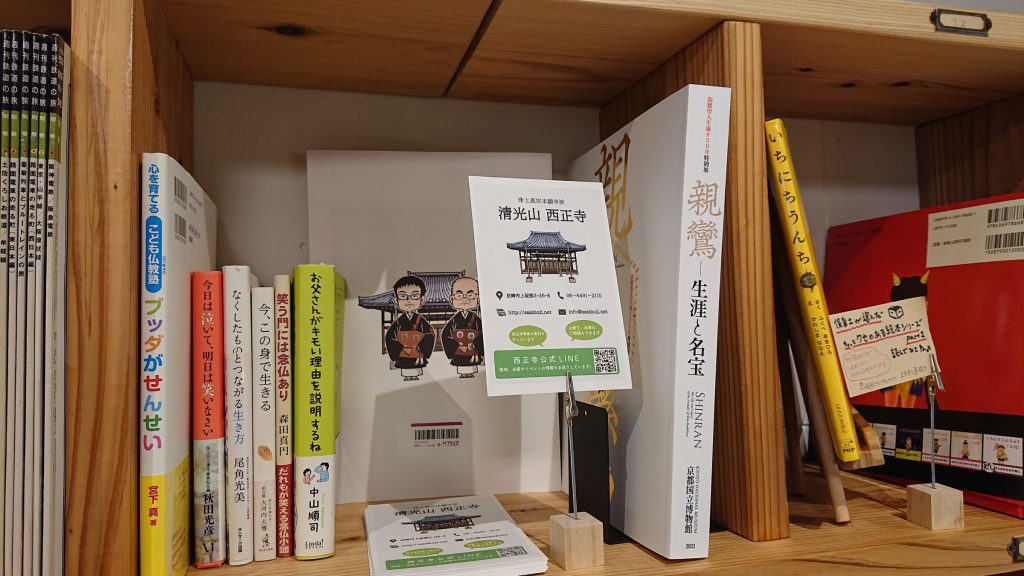

今回、住職が設置した「西正寺」の本棚は下の通りです。

仏教、親鸞聖人のことに触れていただきたいので、

・ 先日まで行われていた 京都国立博物館の特別展「親鸞―生涯と名宝」の図録

・絵本「ブッダが先生」

親しくお世話になっている方々でもあり、親しみわかりやすい本、グリーフケアにつながる本等として

・森田真円先生の『笑う門には念仏あり』

・秋田光彦住職の『今日は泣いて明日は笑いなさい』

・大河内大博住職の『今、この身で生きる』

・尾角光美さんの『なくしたものとつながる生き方』

個人的なおすすめかつ、インパクト/キャッチ―な本として

・『お父さんがキモい理由を説明するね』

そして、

・『西正寺の住職継職奉告法要のパンフレット』

を設置させていただきました。

お近くにお越しの際は、ぜひお立ちよりください。

西正寺の連絡先、公式ラインなどを紹介しているポストカードも設置しています。こちらは、ご自由にお取りくださいね。

コングラントさんのサービスを利用した、西正寺の寄付募集サイトができました。

※継続寄付(毎月/毎年)の寄付を募集しております。

西正寺は、古くからの門信徒(檀家)の方々、ご葬儀やご法事、月参り等でお参りをさせていただいている方々のご寄付・お布施で支えていただいています。おかげさまで、滞りなくお寺の行事を行い、日々を過ごしていくことができています。

しかし、お寺や地域の従来のコミュニティの形は大きく変化し、維持が困難な時代がやってきています。これからのお寺の意味、活動を考えるならば、より多くの方々とのつながりも作りながら、お寺の維持や活動を展開していく必要があると考えています。

これまでの「信仰の場」「念仏の道場」としてのお寺を中心にしながら、さらに広く、多くの人たちとともに、地域にお寺がある意味、社会に対してお寺ができることを、考え、作り上げ、共有していく必要があると考えています。

この寄付募集は、そういう新しいつながりのきっかけになればと願っています。お寺を「お寺」として再起動させ、新しい活動が起こっていく機運を高めていきたいとも思っています。

また西正寺では実際に、ここ数年、数多くの新しい試みを重ねてくることができました。驚くほど多くの人たち、地域の皆さんとのつながりのご縁をいただくことができてきたように思います。(上のリンクも参照ください)

この活動の広がりを一過性のものにしてしまうのではなく、継続的に展開し、活動やつながりを広げていくためにも、このような新しい寄付の窓口、受け皿を設定し、ご協力をお願いする次第です。

このホームページや、寄付募集のサイトの活動紹介もまだまだ試作中ですが、一読いただき、よろしければご協力をいただけましたら大変ありがたく思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

西正寺 住職 中平了悟

(2023年5月20日)

2023年2月に西正寺で行われる行事の予定をご案内します。

ご都合つきましたら、どうぞご参加ください。

◎2月4日(土) 14:00より

清光会(仏教婦人会)

◎2月18日(土) 13:30より

はすの会(有志勉強会)

◎2月19日(日)朝7:15より

おてらのそうじ

月に一度、朝、みんなでお寺のそうじをしています。

どなたでもご参加いただけます。

◎毎週日曜日 朝7:15より

朝のおつとめ(正信念仏偈) 毎週日曜の朝、正信偈のおつとめをしています。参加はご自由です。毎週数名の方がお参りくださっています。

西正寺のFacebookページからライブ配信も行っています。

※「おてらのそうじ」が実施される日は、「正信偈」のお勤めとライブ配信は行っておりません。

また、令和5年の年間予定も公開しました。

3月以降の予定につきましては、こちらも併せてご確認ください。

2023年(令和5年)西正寺 行事予定