今年度の西正寺の宗祖親鸞聖人報恩講法要は下記の通りお勤めをさせていただくこととなりました。

報恩講とは、浄土真宗の宗祖・親鸞聖人の恩徳に感謝し、お念仏のみ教えを聞かせていただくご法要です。浄土真宗にとってはもっとも大切にされている法要です。

西正寺 報恩講法要

第一日 令和2(2020)年11月18日(水)14時より

第二日 令和2(2020)年11月19日(木) 14時より

御講師:木下明水 先生

(浄土真宗本願寺派布教使/熊本県八代市 勝明寺副住職)

ーーーーーー【法要次第(プログラム)】ーーーーーー

◎一日目 14時より「報恩講法要」

・仏教讃歌

・勤行

・御法話 木下明水 師

◎二日目 14時より「報恩講法要」

・仏教讃歌

・勤行

・御法話 木下明水 師

9月の永代経法要の後、お参りいただいていた御門徒の役員さま方とご相談し、新型コロナウィルス感染予防に配慮して、報恩講をおつとめさせていただこうということになりました。例年は近隣の法中(ご住職)方にお参りをいただいておりましたが、それについては見合わせとさせていただき、西正寺院内の住職・前住職のみでお内陣の出勤をさせていただく形になります。

2020年9月26日(土) 西正寺では秋季永代経法要をおつとめいたしました。

新型コロナウィルスの流行に配慮して、恒例では2日間おつとめしている所を1日に短縮し、参詣のみなさまにはマスクの着用、手指消毒にご協力をいただき、対応を取りつつ、行いました。

14時より、總永代経法要として、『仏説阿弥陀経』をおつとめし、住職が法話をいたしました。35名の門信徒のみなさまにご参拝をいただきました。

このような状況の中でも、「永代経法要」の名の通り、法要を絶やさず勤修できたことは大変ありがたいことでした。みなさま、誠にありがとうございました。

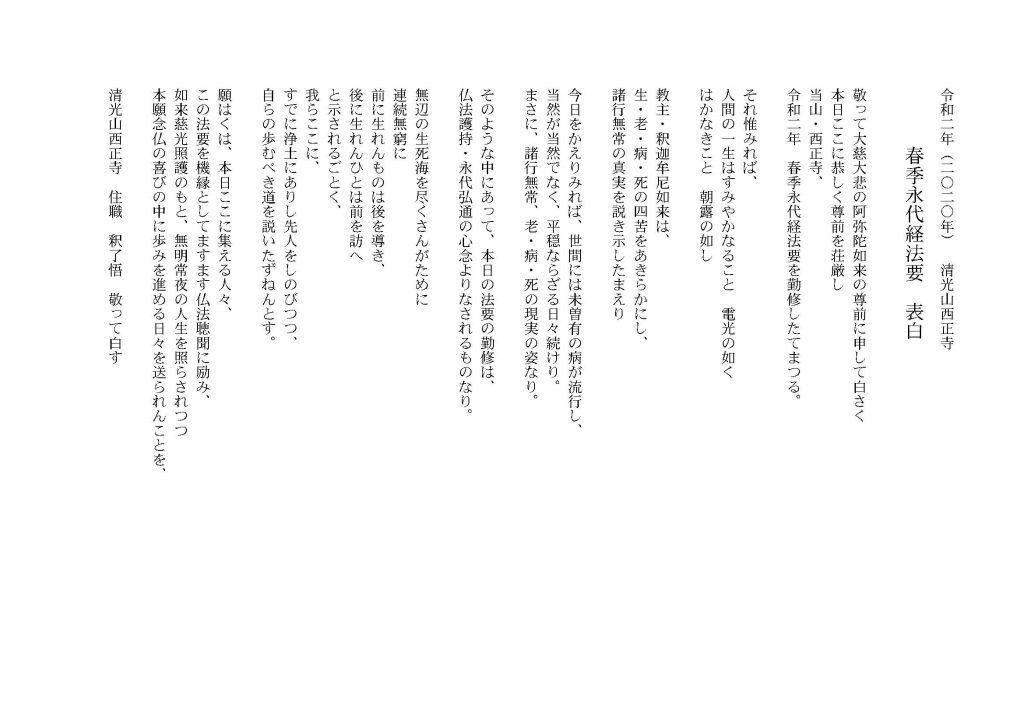

当日、お配りさせていただいたご挨拶の文書と、法要で拝読いたしました表白をいかに掲載させていただきます。

合掌

(住職)

秋季永代経法要についてのお知らせ

令和二年 秋季永代経法要を下記の通り、勤修いたします。

新型コロナウィルスへの対応として、このたびは、下記の形式で法要をお勤めいたしたく考えております。ご理解の程何卒よろしくお願いいたします。

記

浄土真宗本願寺派 清光山 西正寺 令和二年 秋季永代経法要

【日時】 令和二年(二〇二〇年)

九月二十六日(土)十四時より 総永代経法要・永代経開闢法要

【コロナウィルスへの対応のため、このたびは以下のようにお勤めさせていただきます】

〇 法要について

・「永代経法要/永代経開闢法要」として、『仏説阿弥陀経』のお勤めをいたします。

・御法話:住職が勤行後に20分程度のご法話を致します。

(今回は、御講師をお招きしてのご法話は行いません)

・終了時間 15時過ぎを予定しております。

〇 参拝について(感染対策について)

・参拝については、それぞれの状況、体調においてご判断をお願いいたします。

・規模を縮小して法要をお勤めさせていただく予定です。

(不安・心配等がある場合は、どうぞ参拝をお見合わせくださいませ)

・参拝の場合は、マスク着用でご参拝ください。

(マスクをお持ちでない方のために、お寺でも用意いたします。)

・一部の窓・扉を開けて、換気しつつ法要をお勤めいたします。

以上

『本願寺新報』(2020年5月20日号)の終面(8面)に、西正寺に関する記事が掲載されました。

「地元にスパイスを」という見出しで、住職が取り組んでいる「カリー寺基金」についての記事を掲載いただいています。 クラウドファンディングなどで資金を集め、地域をよりよくしてくれるチャレンジ(企画)に助成を始めました。

また同面には、4月25日のカリー寺基金ファイナル(最終プレゼン大会)で大賞を受賞した 福田惇さんの記事も掲載されています。もし、お手元にあればご覧いただけましたら、幸いです。

近所の方は、西正寺に紙面はありますので、お立ち寄りの際にご覧いただける場合はお声がけください。

4月7日に緊急事態宣言が出されてから、1月半ほど経ちました。

西正寺でも、新型コロナウィルス感染症対策、感染拡大予防対策として、月参りなどを、原則お休みさせていただくの対応を行ってきました。

報道などを見ておりますと、徐々に感染者数も少なくなり、流行の落ち着きを見せ始めるようになりました。また緊急事態宣言も近日中には解除されるのではないかという見込みもでてまいりました。

そのような状況を踏まえて、徐々に月参りなどの平常の対応を再開していきたいと考えております。

とはいえ、まだまだ再度の流行拡大、第二波の到来なども十分に考えられます。それぞれに、換気や、マスク・手洗いうがいなどの対策を行いつつ、配慮しながら進めてまいります。

みなさまもどうぞ、お気をつけてお過ごしください。

先月20日から行われていた、山門のお洗濯が無事に終了しました。

お洗濯の職人・洗い屋さんに来ていただいて、住職継職奉告法要の記念事業として山門のお洗濯をしていました。

法要はコロナウィルスの影響により、延期になり来年5月の開催を目指して準備していくことになりましたが、おかげさまで一足先に山門がとてもきれいになりました。

ぜひ通りがかりや、お近くにお越しの際には、どれだけきれいになったかご覧になってくださいませ。

住職です。新型コロナウィルスの流行、それに伴う緊急事態宣言で大変な状況です。

そのような中ですが、西正寺の住職継職奉告法要の記念事業として予定しておりました「山門のお洗濯」が本日より職人さんによる作業をはじめていただくことになりました。

西正寺の現在の山門は、1995年の阪神大震災で倒壊し、翌年に再建したものです。それからおよそ25年になりますが、特にケアもせずにきていましたので、25年ぶりのお手入れになります。

刷毛でホコリを落として、特殊な薬剤をつかってきれいにしてもらっています。ただ、薬品を使うだけではなく、そのあとに中和してちゃんと木材のことも考えた対応をしてくださるということでした。

多くのケースでは、薬品のアルカリ成分などが残ってしまって、木に影響を与えることがあったり、残っている成分を中和するという作業をするような必要もあるそうです。西正寺は「なにもしてこなかった」ことが、かえって良かったような面もあったようです。

今日のお昼すぎの様子です。

拭いてもらった右側がとてもきれいになっているのがわかるでしょうか?

一番端がまだ手付かずのところです。

これは、試しで拭かれた部分です。拭かれたところと、そうでないところの差が歴然です。

作業は2週間ほどを予定しています。もし、なにかのご用で通りかかられることなどあれば、のぞいてみてくださいね。

天候に左右されますので、雨天の場合は作業が行われていない場合があります。

厳正な審査の結果、カリー寺基金最終プレゼン大会(ファイナル)進出の企画が以下の6つの企画に決まりました。

4月25日(土)の、公開のプレゼン大会にて、大賞・特別賞などが決定いたします。どうぞよろしくおねがいいたします。

●最終プレゼン大会進出企画(順不同)

・【写真と言葉のフォトブック】プロジェクト (景山幸信)

・発達障がいを持つ青少年のクラブ活動 (特定非営利活動法人アスロン 井原一久)

・chichi cafeプロジェクト (chichi cafeプロジェクト)

・あんたのオムツ私がかえたったんやで100人化計画(清田仁之)

・まごころSHOP (株式会社コーディアル 福田惇)

・コミュニティスペースhinata U25企画(NPO法人サニーサイド/コミュニティスペースhinata 前口あかね)

令和2年(2020年)3月25日、26日の両日、西正寺にて春季永代経法要を行いました。 両日、30名ほどの門信徒のみなさんにお参りいただき、無事にお勤めすることができました。

ご存じのように、昨今のコロナウィルスの影響の中ですが、可能な限りの対応をしてお勤めをいたしました。(規模縮小、入堂時の消毒剤による手指消毒、マスクの着用、扉などを開けての換気 等)

お天気は大変よく、「ひさしぶりにお寺にお参りができてありがたかったです」というお言葉もいただき、うれしく思いました。

このたびの法要で、以下の「表白」を読ませていただきました。

(法要のお勤めの中で、ご本尊に申し上げるお言葉です)

今回、コロナウィルスの流行で、日常の当たり前が当たり前でなく、また、病や死、思い通りにならない様々なことがあらわになりました。仏教徒にとっては、すでに聞かせていただいていた、「諸行無常」や「病苦」「死苦」の姿が、目に見える形で現れてきたような思いがするような状況ではないかとおもいます。

そのような中にあっても、このようの大切な法要をお勤めできたことは、大変ありがたいことです。法要にあたっては、さまざまな難しさがあるこの人生のなかで、すで浄土に往生された先人をしのびつつ、自らの進む道、歩む道を問いたずね、教えを聞かせていただくというこの機縁を大切にしたいという思いを述べさせていただきました。

無事に2日間の法要をお勤めさせていていただくことができましたこと、ご協力・ご尽力いただいたみなさまに御礼申し上げます。

こんにちは。西正寺住職です。

コロナウィルスで大変な状況ですが、自坊西正寺の永代経法要(3月25日・26日)は、コロナウィルス対応・対策を取りつつ、規模を縮小しながらお勤めさせていただく予定です。

法要の案内・詳細については、以下のリンクの記事に投稿しておりますので、ご覧ください。

この投稿では、なぜ現在において(中止ではなく)上記の対応に至ったのかという思いをすこし書きたいと思いました。

【とるべき対応の候補と選択について】

実際に2月末からの急展開で状況が追い付かなかったところが多々あります。全国の小中学校の休校や、諸行事の自粛の様子が報道を通してうかがわれ、どのように対応すべきか正直迷いが生じていました。また、全国のお寺にとっては、3月にはお彼岸を迎える時期ですが、お彼岸の法要や、永代経といった法要の動向も「中止する」という判断をされたことを多数うかがっていました。この判断は、苦渋の決断・断腸の思いであろうとお察ししますし、感染対策として最善の判断をされたということだと思います。

自坊の状況を考えたとき、お寺にお参りに来られる方は、いわゆる高齢者が大変多くいらっしゃいます。今回の新型コロナウィルス、肺炎の高リスク層です。この状況でなんらかの対応をとらないという選択はまずありえませんでした。

では、どうするか。可能性として考えられる候補をリストアップすると、以下の案があると考えました。(選択しないものも含めてリストアップしています)

1、平常通りに実施する。

2、感染対策(消毒・マスク等)を行いつつ実施する。

3、規模を縮小し、感染対策を行いつつて実施する。

4、参拝者なしで、お勤めのみを実施する。

5、中止する。一切何もしない。

もしかすると、この他にもあるかもしれませんが、

素人判断で、思いついたのはこのレベルでした。

上記のように、現状において1はもう無理だと思われました。学校や3月中の行事が自粛・中止をしているなかで、なにも対応を取らずに実施するというのはあり得ません。2の対応をとったとしても、本堂という空間に数十人の人がいるのは、感染対策として今回の場合は十分な対応ではないと思われました。また「都合をつけてご参拝ください」と呼びかけられるレベルでもありません。そうすると3以下になります。

3月の下旬には状況がもしかしたら少し改善している可能性があります。感染が減ることはありませんが、平常の活動に戻ろうという機運がでてくる時期かもしれません。とするならば、現状では、3の判断が可能だろうと判断したわけです。数十人規模ですので、今後の変更・案内も不可能なレベルではありません。そういった規模感もこの選択の背景にはあります。

もちろん状況次第で、4(無参拝者)に進む可能性は念頭にあります。その場合は、再度ご案内をして回ることが必要だと思っています。

一方で、私(住職)がコロナウィルスに感染したという状況にもならない限りは、今回の場合5(中止)という選択肢は取らなくてもよいだろうという思いもしています。それは、最小規模が寺族のみという、生活以上にリスクが上がる状況ではないということもあります。

【どうして中止しないのか】

どうして、高リスク層の高齢者の行事にも関わらず「中止」と判断しないのか。もちろん、実際に法要の中止を判断されたお寺がたくさんあることを伺っています。しかし、西正寺は、お招きした御講師に今回は見合わせいただくこと、参拝者はそれぞれの判断(お参りしないということも含めて)をしていただくという形でご案内をしました。

その判断の根底には、これまで継続して行われてきた法要を(形を変えても可能な限り)継続してお勤めし続けることに意味があると考えているということがあります。

春(3月)・秋(9月)の永代経、そして11月の報恩講は、西正寺でもっとも大切にお勤めしている法要です。御門徒のみなさんと一緒に法要をお勤めしてきました。

浄土真宗の法要の柱は、「勤行(儀礼)」と「法話(お聴聞)」です。参拝のみなさんと一緒にお勤めをしてこそ法要である、という考えももちろんあるとおもいます。参拝のみなさんに御法話を聞いていただく(お聴聞していただく)ことこそがもっとも大切だという考えもあるとおもいます。だからこそ、普段の法要においては、参拝のご案内・呼びかけをし、できるだけたくさんの方にお参りいただくように努めるということをしています。

一方で、次のようにも思います。「無参拝者で法要を実施したら、無意味なことだろうか?」と。それに対する答えは「否」でした。参拝者がいなかったとしても、お寺で法要が行われている、継続されたということは、(今回のケースでも)人それぞれにいろいろな意味をもって受け取られるだろう(これまでにも、受け取ってくださっている人がいただろう)と思っています。

実際に、普段の永代経でも、「参拝できないのですが」と懇志を持ってきてくださる方がいらっしゃいます。お参りできなくても、「お寺でお参りされている」ということに、感謝のお言葉をいただくこともあります。お参りがなくても、「法要がお寺で行われている」ということ、そしてそれが、ずっと絶やさずに継続されている法要である、という意味は自分の中で決して小さくありませんでした。私自身がそれを感じているからこそ、このような判断になったのかもしれません。(もしかしたら、やむを得ず中止の決断をするケースもあるかもしれませんが、それが今回ではなかったという話です)

もちろん、浄土真宗の法要の一番のかなめは、仏縁に遇うこと、お聴聞の場としてあることです。実際にお参りをいただいて、仏前に座っていただく、「南無阿弥陀仏」とお念仏を称えていただく、浄土真宗の教えを直接に聞いていただくこと、それがもっとも大事なことで、法要をする最大の意味だとおもいます。

しかし、そこに至るまでに、あるいは、その座っている瞬間においても、おそらくそれの場が、その法要が絶えず継続されることに努力がはらわれてきたという時間的なつながりをもっているということ、それを感じ、実際に実践されつづけているということに触れること。決してその意味は小さくないと思っています。

今回については、自身の身を守ること、感染を拡大しないということを最優先に行動いただけたらと思います。

もちろん、浄土真宗の法要の一番のかなめは、仏縁に遇うこと、お聴聞の場としてあることです。実際にお参りをいただいて、仏前に座っていただく、「南無阿弥陀仏」とお念仏を称えていただく、浄土真宗の教えを直接に聞いていただくこと、それがもっとも大事なことで、法要をする最大の意味だとおもいます。

しかし、そこに至るまでに、あるいは、その座っている瞬間においても、おそらくそれの場が、その法要が絶えず継続されることに努力がはらわれてきたという時間的なつながりをもっているということ、それを感じ、実際に実践されつづけているということに触れること。決してその意味は小さくないと思っています。

今回については、自身の身を守ること、感染を拡大しないということを最優先に行動いただけたらと思います。

永代経法要は、(少なくとも今回は)中止することなく、西正寺として責任をもって実施したいと思っています。

浄土真宗本願寺派 清光山 西正寺

住職 中平了悟(代表役員)

所在地:〒661-0979 兵庫県 尼崎市 上坂部 3丁目 36-8

Proudly powered by WordPress | Theme: Wallstreet Light by Webriti